Conhecer duas ou três músicas de um artista ou projeto é fácil. E acompanhá-lo durante um álbum inteiro? Dependendo dos casos, pode haver tempo a perder, mas também muito mais a ganhar.

No outro dia, estava a pensar sobre quais seriam as minhas músicas preferidas de sempre. Não ia muito avançado nessa lista mental quando me apercebi de algo deveras curioso: nela marcavam presença — entre muitos outros — Brian Eno, Patti Smith, Kraftwerk, Yoko Ono, GNR (especialmente os períodos com Vítor Rua ou Alexandre Soares) e Radiohead, embora eles não estivessem lá exatamente à custa dos respetivos singles ou temas mais conhecidos.

Nada disso: era uma lista onde dezenas de deep cuts conviviam paredes meias com algumas daquelas músicas que (quase) toda a gente conhece e respeita. Apercebi-me, um pouco depois, que o filtro que motivava as minhas escolhas não era o snobismo, mas sim a forma como, nos últimos anos, me fui relacionando com o hábito de ouvir música. Cada vez mais, comecei a enveredar pela lógica dos álbuns completos.

E se hoje venho com esta conversa, é porque gostava que esta arte não se perdesse numa altura em que a pressão pela novidade e a volatilidade da nossa atenção atinge recordes diários. Não deixa, aliás, de ser irónico que a época em que o acesso à música se tornou cada vez mais fácil e gratuito corresponde também àquela em que ela começou a parecer-nos mais descartável, persistindo cada vez menos na nossa memória.

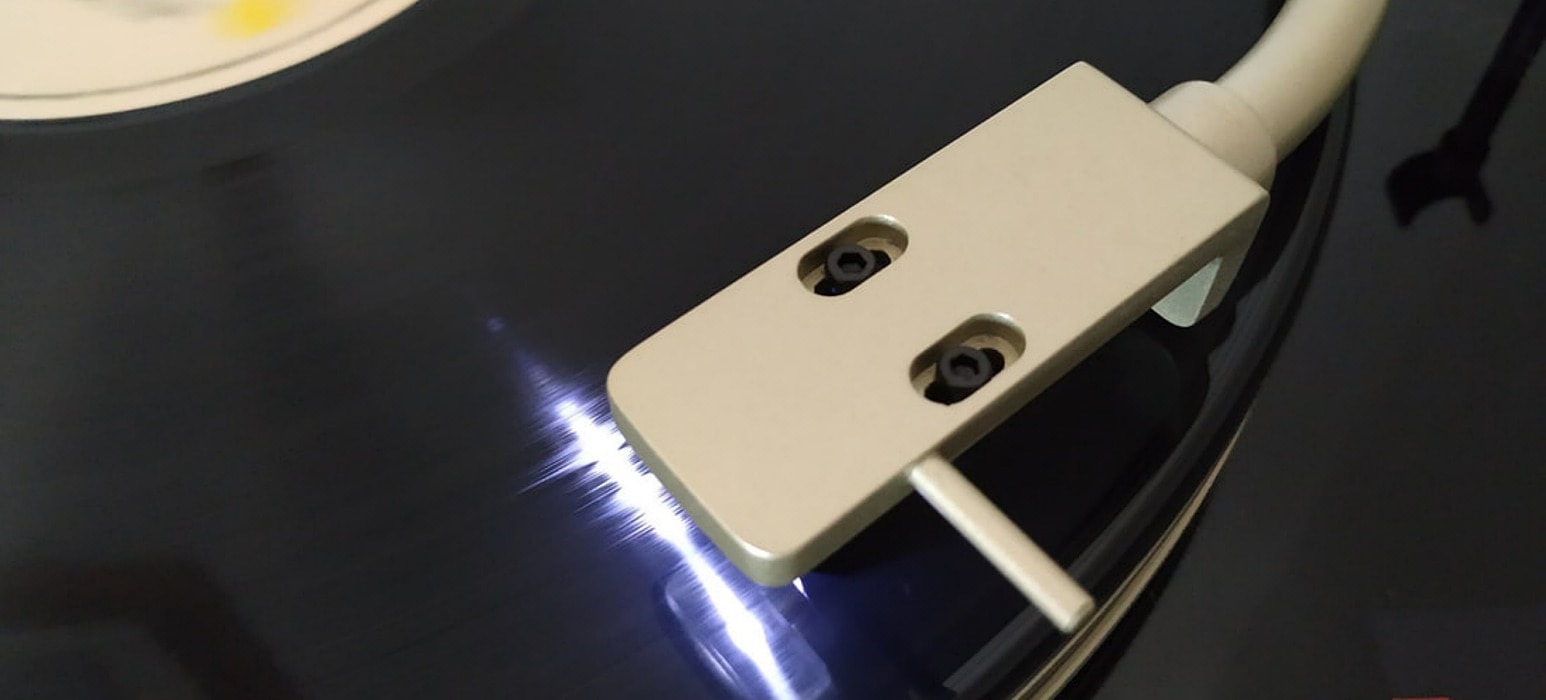

Falemos então da magia dos álbuns (sejam eles em formato vinil, CD, cassete ou até digital) e por que razão continua a fazer sentido investir nos nossos músicos e projetos favoritos através da forma mais longa e intensa. Boas escutas!

A arte do contexto

O motivo mais óbvio para ouvir um longa-duração é a sábia máxima de que – quando bem feito – o todo soa bem melhor do que a soma das partes. Mas podemos explicar isto de outra forma: o que caracteriza os filmes ou romances de que mais gostamos? Para além da qualidade do enredo, o fator essencial é a forma como estes conteúdos jogam com as nossas emoções. A demasiada intensidade torna-se insuportável, ao passo que a ausência de picos emocionais se traduz na multiplicação de bocejos. É preciso um equilíbrio, como em tudo na vida.

Nesse sentido, alguns dos melhores discos sabem intercalar diferentes estados de espírito numa sequência que transmite, simultaneamente, uma sensação de coesão e progresso. Há também o caso de álbuns que aproveitam a clássica dicotomia do vinil para se desdobrarem em duas metades opostas, como é o caso de “Before And After Science” de Brian Eno (uma parte extrovertida, seguida de outra mais introspetiva) ou de “Independança” dos GNR (onde a primeira etapa é feita de breves exercícios pop/rock, ao passo que a segunda é composta por uma longa improvisação experimental).

Outros ainda convidam-nos numa viagem onde não existem claros pontos de destaque, havendo um fio condutor ao longo de toda a narrativa sónica, sem grandes hiatos entre o momento de partida e o destino final. Lembro-me de “Planetarium” (disco que junta o compositor Nico Muhly a Sufjan Stevens, Bryce Dessner e James McAllister) ou até das viagens tecnológicas com que os alemães Kraftwerk nos presentearam anos a fio. Ouvir uma música isoladamente pode ser bom, mas compreender o contexto em que ela se afirma é conhecê-la no seu máximo impacto.

Uma realidade a três dimensões

O que diferencia os nossos melhores amigos, ou as pessoas de quem mais gostamos, daquelas com que só lidamos superficialmente? Resposta fácil: relativamente aos últimos, conhecemos meia dúzia de traços gerais e pouco mais nos importa. Já no que toca aos primeiros, sabemos um bocadinho de tudo: os seus gostos, qualidades, defeitos, manias e por aí adiante. Por isso mesmo, ouvir um álbum completo é escolher conhecer um projeto ou músico a fundo, em vez de nos ficarmos pela primeira impressão ou pelos aspetos que são mais socialmente digeríveis.

Ao longo da nossa existência, lidamos com alegrias, tristezas, medos, raiva, luto e surpresa, a par de muitas outras sensações. Embora nem sempre fácil de digerir, é essa soma de experiências que nos enriquece e caracteriza como seres humanos. É por isso de bom grado que tolero quando no habitat onde encontramos singles que ficam no ouvido (e que nos convidam a ouvir o álbum) também existem temas instrumentais e canções mais subtis ou experimentais. São as facetas que emergem por detrás da caricatura bidimensional que os hits eternizam e nos mostram o que há de mais surpreendente em cada projeto.

O alargar de horizontes

Um pouco ao encontro da ideia anterior, apercebo-me de que quem desenvolve o hábito de ouvir álbuns completos tende a deliciar-se com um gosto musical mais vasto. Não necessariamente porque se “conhecem” (quantitativamente) mais músicas, mas porque no decorrer de um longa-duração há momentos em que o artista ou projeto pode “namorar” com estilos ou abordagens estéticas diferentes da sua zona de conforto, incentivando o ouvinte a mergulhar nessa aventura, sem o filtro dos vídeos e das playlists organizadas por algoritmos.

Nunca me esquecerei que foi o rock idiossincrático de Brian Eno que me levou a apaixonar, lentamente, pelo potencial da música ambiente. Por outro lado, foram os ocasionais flirts de Talking Heads com a música africana que me fizeram explorar artistas como Fela Kuti. Outro exemplo: pouca curiosidade teria pela eletrónica abstrata (ou até pelos ritmos dos Can) se não fossem as achegas que os Radiohead fizeram nessa direção, no início deste milénio.

Poderíamos continuar por aí fora, mas para quê falar quando há tantos discos à espera de serem ouvidos?

Texto CC BY 4.0 // José Miguel Lopes

Imagem CC BY 4.0 // Luís Freixo